Me gustaría empezar el presente artículo explicando la anécdota de la primera vez que me topé con el debate sobre la cuestión transexual. Hará unos ocho o nueve años, colaboré con una asociación LGTB de Barcelona, como parte de una investigación durante los estudios de Antropología. Para mí fue algo extremadamente enriquecedor, además de divertido, y guardo muy buen recuerdo de mi paso por la asociación. Pude ayudarles en la organización del encuentro estatal de asociaciones LGTB, estando presente en las ponencias y ayudando con el apoyo logístico del evento.

Cuando acabó la ponencia sobre transexualidad, me sentí libre para preguntar a las ponentes por la cuestión de cómo la transexualidad se relacionaría con las tesis feministas en torno a la cuestión del género como constructo cultural, ya que según éste, la mujer y el hombre nacen sexuados, pero es la socialización en los estereotipos de género lo que configura sus comportamientos y sus relaciones sociales. La pregunta pareció molestar a las ponentes, que se tomaron mi pregunta como una negación de su identidad de género. Al terminar, me dirigí a ellas personalmente para expresarles que en ningún momento había sido mi intención molestarlas, sino que simplemente me parecía un debate muy interesante del que quería conocer su opinión. Me dijeron que no me preocupara, y nos quedamos en la entrada charlando y fumando un cigarro juntas.

Desde entonces he pensado muchas veces en el aquel episodio. Y para entender lo que ocurrió, y lo que está ocurriendo ahora con los fuertes desencuentros entre feministas y transexuales, o por lo menos con un sector, es necesario antes aclarar la distinción entre sexo y género. Cuando hablamos de sexo, el feminismo se refiere al cuerpo sexuado, a la cuestión puramente bio-anatómica. El concepto de género se refiere a todo aquello que socialmente asociamos a un u otro sexo. Por ejemplo, ya saben, las chicas son sensibles, dulces, sumisas, y ven películas de amor. Los chicos, en cambio, son rudos, atrevidos, dominantes y ven películas de peleas. Todo esto no lo determina la biología ni el cuerpo sexuado, sino que lo ha hecho nuestro entorno social y cultural.

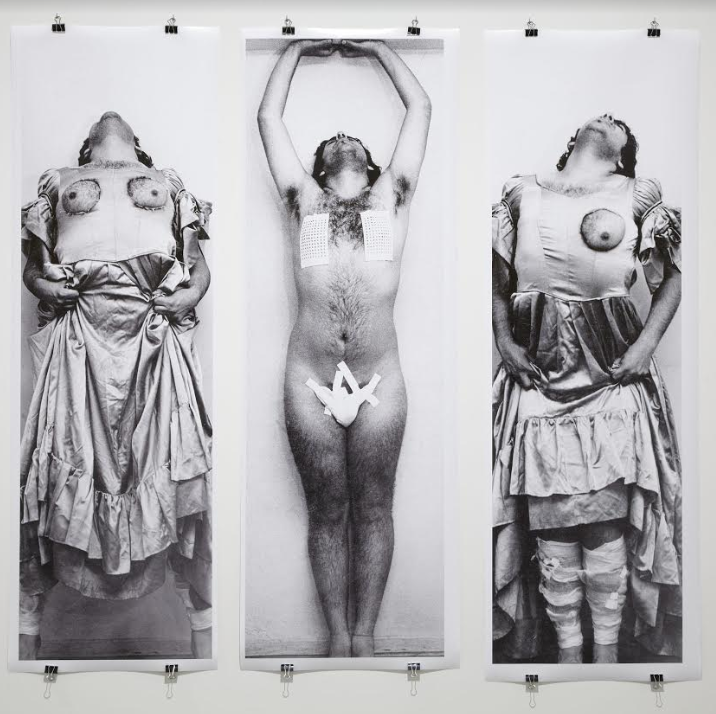

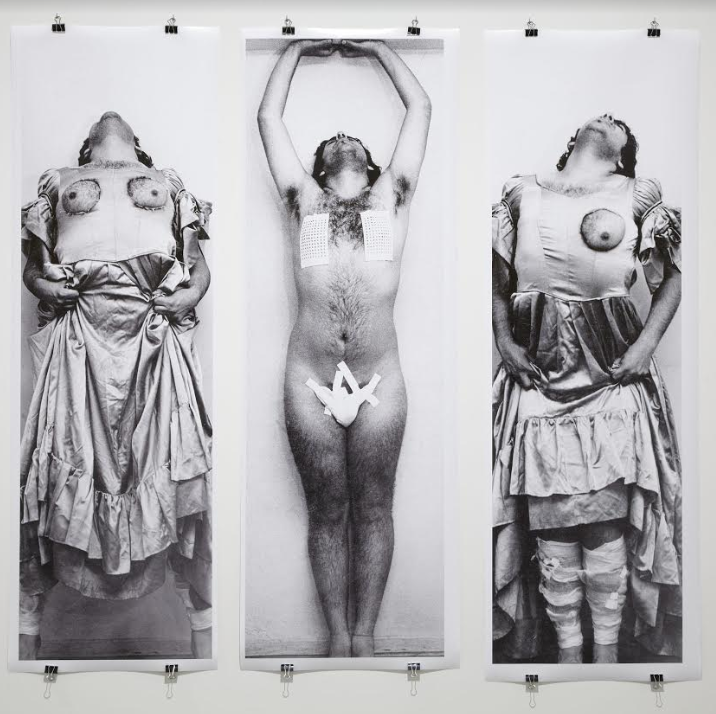

“El Perchero” (1975), obra del artista chileno Carlos Leppe.

En los años 30 del siglo pasado, la doctora Margaret Mead, antropóloga estadounidense, se embarcó en un viaje por Indonesia dispuesta a encontrar entre remotas sociedades aquellos comportamientos que caracterizan a todas las mujeres, vivan en la sociedad que vivan; y aquellos comportamientos que caracterizan a todos los hombres, vivan en la sociedad que vivan. Para su sorpresa, no los encontró. Así que, ante la evidencia, llegó a la conclusión de que las distintas formas de comportarse de hombres y mujeres, tan diversas a lo largo y ancho del planeta, no respondían a una cuestión natural o biológica, sino al entorno social en el que habían crecido.

La célebre filósofa existencialista y feminista Simone de Beauvoir llegó a unas conclusiones parecidas unos años más tarde. Ella señaló que si bien nacemos con un cuerpo sexuado, la feminidad y la masculinidad son entidades históricas, es decir, cambiantes, y que por lo tanto no nacemos con una esencia masculina o femenina inmutables que determinen nuestro comportamiento ni nuestro ser. Sus tesis, así como los estudios de cultura y personalidad de Mead, sirvieron a las mujeres y al feminismo para explicar que ellas no eran naturalmente sensibles, dulces, sumisas ni tenían por qué gustarles las películas de amor. Ni ellos rudos, atrevidos, dominantes ni tenían por qué gustarles las películas de peleas. Esto no son más que estereotipos usados para discriminar y someter a las mujeres.

Antes de esto, cuando una niña jugaba al fútbol, o un niño jugaba a las cocinas, se decía que este comportamiento no encajaba con el sexo con el que había nacido, y por tanto este comportamiento debía ser corregido para hacerlo encajar con su sexo. Así que puede que a la niña le prohibieran jugar al fútbol, o que se rieran de ella, y también del niño por jugar a las cocinas en vez de al fútbol. El feminismo vino a decir que no pasaba nada porque lo hicieran, que no es nada antinatural ni algo de lo que reírse, que jueguen con lo quieran. De hecho, lo extraño sería que alguien encajase en todos los estereotipos de género que se le imponen socialmente. Nadie lo hace. El problema, en todo caso, no está en ningún desajuste entre comportamiento y sexo, sino en quienes piensan que existe tal desajuste porque nacer con un sexo implica necesariamente un comportamiento específico.

Luego aparecieron las teorías queer, que se inscribieron dentro del feminismo teórico. Entre otras cosas, éstas pusieron el acento en los comportamiento que se salían de los estereotipos de género, viendo en ellos la auténtica identidad de género. Así que si una niña juega al fútbol y hace cosas de chico, es que quizás no es realmente una chica. Y si hubiera que corregir algo en ella no es su comportamiento, como se pensaba antes, sino más bien su cuerpo, encajando así su sexo a su comportamiento, y no al revés. Esto sería la transexualidad. A este desajuste se le ha llamado disforia de género, cuando alguien siente que ha nacido con el sexo equivocado. Y se ajustaría a través de una terapia hormonal y una operación de reasignación de sexo.

No se trata en ningún caso de juzgar los sentimientos de las personas que sienten que existe una discordancia entre su sexo y su identidad de género, y que deciden transformar su cuerpo. Desgraciadamente, las personas transexuales están sometidas a graves discriminaciones sociales, que las empujan hacia los márgenes de la sociedad, la marginación, y muchas veces a tener que sobrevivir prostituyéndose. El feminismo lleva toda su historia luchando contra esta institución patriarcal que es la prostitución, que afecta principalmente a las mujeres, para que el cuerpo de nadie sea explotado sexualmente, y para que nadie se vea con la obligación de prostituirse para sobrevivir. En este punto pueden confluir feministas y transexuales.

Pero hay otra cuestión que no podemos obviar, y que es el origen de los conflictos entre ambos colectivos o movimientos. Reconocer que se puede nacer con un sexo, pero que realmente se es de otro a juzgar por el comportamiento, es reconocer que hay una feminidad o una masculinidad innata que debe prevalecer, que conforma la auténtica identidad de género, y que justifica el cambio de sexo. Así pues, en algún sitio del ser humano, debe existir un “ser mujer” o un “ser hombre” esencial, al margen de los condicionamientos sociales. Sintiéndolo mucho, esta idea es absolutamente incompatible con las ideas feministas relativas al género como construcción social. Créanme cuando les digo que me encantaría poder decirles que no hay ningún conflicto importante entre feminismo y transexualidad, y que simplemente deberían unirse. Pero esto es algo insalvable, y no se pueden sostener ambas cosas a la vez sin incurrir en una flagrante contradicción. Simplemente, no podemos decir que la feminidad es una construcción social a la vez que decimos que nacemos con una feminidad innata que se expresa en el comportamiento. O una cosa o la otra. Todo no puede ser.

Reconocer que feminismo y transexualidad parten de supuestos antagónicas puede despertar entre el colectivo transexual y otros movimientos – ya lo ha hecho – las acusaciones de transfobia dirigidas a feministas reticentes a adherirse acríticamente a los postulados queer y transexuales, a veces con un grado elevado de violencia verbal. Pero es que, contrariamente a lo que sostiene el feminismo, éstas creen que hay una feminidad o masculinidad innatas. El feminismo no pretende decirle a nadie qué es lo que debe sentirse, ni lo que debe hacer al respecto si siente que su identidad de género no encaja con su sexo. E igualmente tampoco se puede pretender que los sentimientos de alguien invaliden décadas de feminismo realizado desde muchos campos teóricos y prácticos, consiguiendo muchos avances que mejoran nuestra sociedad. El feminismo no parte de sentimientos individuales respecto de si una o uno se siente hombre o mujer. Lo hace desde la observación y el estudio de la situación social de quienes nacen con vagina y son discriminadas mucho antes de que puedan plantearse cuál es su identidad de género y de si ésta se ajusta a su sexo.

Las feministas están sufriendo muchas presiones para que dejen a un lado todo lo que el feminismo ha sido y abracen una suerte de corrientes y movimientos sociales basados en sentimientos personales y elecciones individuales. La feminista que no lo haga será tachada de excluyente, transfoba o privilegiada. Esta forma de atentar contra el feminismo y contra su legado, exigiéndole que deje de ser lo que le define y asuma postulados contrarios a sus bases teóricas, está presente en organizaciones políticas, partidos y ayuntamientos que se hacen llamar progresistas, de izquierdas, comunistas e incluso feministas. Ya se ha llamado a boicotear actos donde participan feministas que han sido críticas con esta nueva exigencia que se le impone al feminismo.

El enfrentamiento no es superficial, y no se puede solucionar simplemente con voluntad conciliadora y eslóganes de unidad antipatriarcal, por muy bien que suenen a los oídos de todo el mundo. Quien lo hace no se está dando cuenta de la profundidad del desacuerdo. Este debate ya se ha tenido en otros países, incluso llegando a los órganos legislativos en relación a las leyes sobre identidad de género. Y en ninguna parte las feministas aceptan que el movimiento feminista sea desarticulado y obligado a adoptar ideas incompatibles con él bajo la amenaza de ser tildado de movimiento excluyente o transfobo. Feministas y transexuales pueden encontrarse en la lucha por la abolición de la prostitución, en las reivindicaciones laborales y sociales, o en favor de la libertad sexual. Pero para ello ambos movimientos deben reconocer y tener claras sus diferencias, y sobre todo dejar de exigirle al feminismo que sea lo que no es.